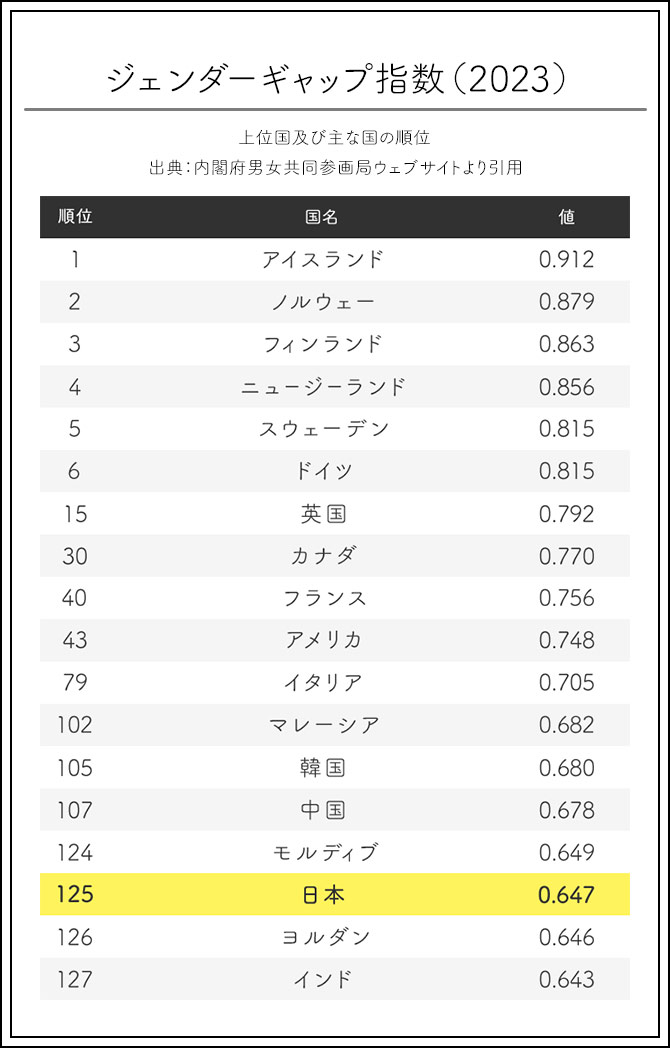

2023年6月に発表された2023年版ジェンダー・ギャップ指数の日本の総合スコアは0.647、順位は146カ国中125位(前回は146カ国中116位)。前回よりスコアは0.002ポイント落とし、順位は9つ下げました。これは他国が格差解消の取り組みを進める中、日本は足踏み状態であることを表しています。先進国の中では最低レベル、アジア諸国の中でも韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果となっています。日本はこれまでも、下から数えて2〜3割の順位が定位置となっており、世界的に見ると男女平等の実現で出遅れているのです。

ここではジェンダーギャップ指数の解説と特に日本が遅れを取っている分野について、そしてスコアからは一見平等に見える「教育」分野に潜む男女差別について取り上げていきます。

ジェンダーギャップ指数とは?

ジェンダーギャップとは、男女の違いから生じている社会や家庭などでの格差を示します。各国におけるジェンダーギャップの度合いを比べる指標として、世界経済フォーラム(WEF:スイスに本部を置く国際機関)が2006年以降、毎年数値を公表しているのが「ジェンダーギャップ指数」です。

ジェンダーギャップ指数の算出方法

ジェンダーギャップ指数は基本的には「女性÷男性」で計算され、男女の格差がなくなれば指数は「1.000」に、格差が大きければ「0.000」に近づきます。つまりジェンダーギャップ指数が「1」に近い国ほど、男女の完全平等に近づいているということになります。

男女の格差を測定するために、「政治・経済・教育・健康」の4分野の統計データから算出されます。これら4分野のスコアをそれぞれ導き出した上で、その平均値が最終的なジェンダーギャップ指数として公表されています。各分野の具体的な小項目は以下の通りです。

〈政治参画〉

- 国会議員の男女比

- 閣僚の男女比

- 最近50年における行政府の長の在任年数の男女比

〈経済参画〉

- 労働参加率の男女比

- 同一労働における賃金の男女格差

- 推定勤労所得の男女比

- 管理的職業従事者の男女比

- 専門・技術者の男女比

〈教育〉

- 識字率の男女比

- 初等教育就学率の男女比

- 中等教育(中学・高校)就学率の男女比

- 高等教育(大学・短大・大学院など)就学率の男女比

※国によっては高等教育就学率の指標がない場合もあります。

〈健康〉

- 出生児性比

- 健康寿命の男女比

特に遅れが目立つのは

「政治」と「経済」

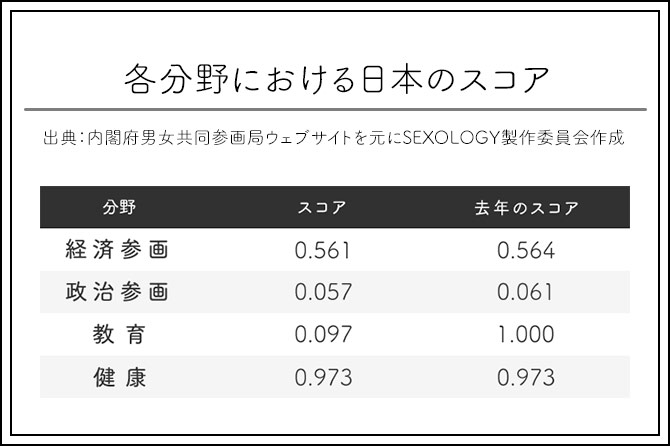

今回も日本は146カ国中125位と、先進国の中で最低レベルの結果になっています。具体的には「教育」が47位、「健康」が59位、「政治」が138位、「経済」が123位と、特に「政治」と「経済」の分野で遅れが目立ちます。これは「機会の平等」が「結果の平等」に結びついていない現れです。国会議員や管理職の女性比率の低さが特に顕著で、意思決定の場に女性が少ないと格差を生む社会構造が温存されやすいといいます。

具体的な数字で見ていきます。まず、国会議員に占める女性割合は衆参両院合わせて16.0%(2023年7月19日時点)です。2022年7月の参院選では当選者に占める女性の割合が過去最高の28%となりましたが、ジェンダーギャップ指数の指標となっているのが下院(衆議院議員)における女性比率、閣僚における女性比率、元首における女性比率のため、今回のスコアには反映されていません。

また、過去最高の女性比率とはいえ、世界水準には到底及んでいません。

また女性は非正規雇用労働者が女性労働者全体の52.8%を占め、これは男性の非正規雇用労働者の割合(22.8%)と比べて倍以上の数となっています(総務省「労働力調査」2023年6月版データ)。

男女の賃金格差も大きく、男性賃金の中央値を100とした場合、女性は75.7と男女差は24.3ポイント開いています(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和4年データ)。

女性の非正規雇用が多く管理職が少ないことから、平均所得の男女差に開きがあること、コロナ禍で男性以上に女性が失職したことも見落とせないポイントです。

相対的な順位も日本の「遅れ」を確認するには重要ですが、ギャップ指数を見て、それぞれのどの小項目に課題があるのかをおさえることも同じくらい重要です。

「女性版骨太の方針2023」では、日本を代表するプライム市場上場企業が2030年までに女性役員比率を30%以上とすることを目指すといった数値目標の設定や女性起業家の育成・支援を行うこと、多様で柔軟な働き方やリスキングの推進、地域のニーズに応じた取り組みの推進、配偶者等からの暴力への対応強化、性犯罪・性暴力対策の強化などが掲げられました。

2022年7月には女性活躍推進法の厚生労働省令が改正され、労働者301人以上の企業に対して、男女の賃金差異の公表が新たに義務付けられました。

ジェンダーギャップ指数が1位のアイスランドでは2018年、企業が男女の同一労働同一賃金を証明するよう世界で初めて義務付け、期限までに証明できない企業には罰金を科すといいます。日本でも男女賃金格差の公表義務付けによって、実際に賃金の男女差がどこまで縮小されるかが注目されています。

また欧米では、性別によって職務の適性が異なると考えられていることなどから起こる「性別職業(職域)分離」が男女賃金格差の要因として指摘されており、これを是正するために生まれたのが、同一労働同一賃金からもう一歩進んだ、「同一価値労働同一賃金」の考え方・取り組みです。

同一価値労働同一賃金とは、男女が同じもしくは類似の仕事をしている場合だけでなく、異なる仕事をする場合も、職務全体として同一の価値がある場合は同一の報酬を受けるべきという考え方です。日本でも同一価値労働同一賃金の実現が重要です。

「教育」分野でスコアと順位を落とした要因の一つは日本の高等教育在学率が正しく反映されたため

前回データがなかった高等教育(大学・短大・大学院等)就学率の男女比が今回加わったことで、「教育」分野でもスコア(1.000→0.097)と順位(1位→47位)を落としています。特に高等教育は146ヵ国中105位とかなり低い順位となっています。「政治」と「経済」に比べて「教育」面ではジェンダーギャップが少ないと見られてきましたが、欧米先進国では大学進学率が女性の方が高いという国が多くなってきているのに対し、日本はまだ女性の方が少なく、特に難関大学や理工系、大学院では女性の人数の少なさが目立っています。

これは、大学を卒業しても結婚や出産の影響で仕事が継続しにくい可能性があるため、娘に教育投資する意味はあるのだろうかという懸念から、「息子には大学に行ってほしいが、娘にはそこまで求めない」という親世代の古い価値観が残っている結果かもしれません。そしてそれは「経済」「政治」のジェンダーギャップにもつながっています。「教育」の性差別は「政治」や「経済」と同様に、ひょっとしたらそれ以上に、深刻な問題であるといえます。